- 2022年

- 2021年

- 2020年

2019年

- サボり

2018年

- サボり

2017年

- サボり

2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年

- 2010年

2019年

2018年

2017年

2016年

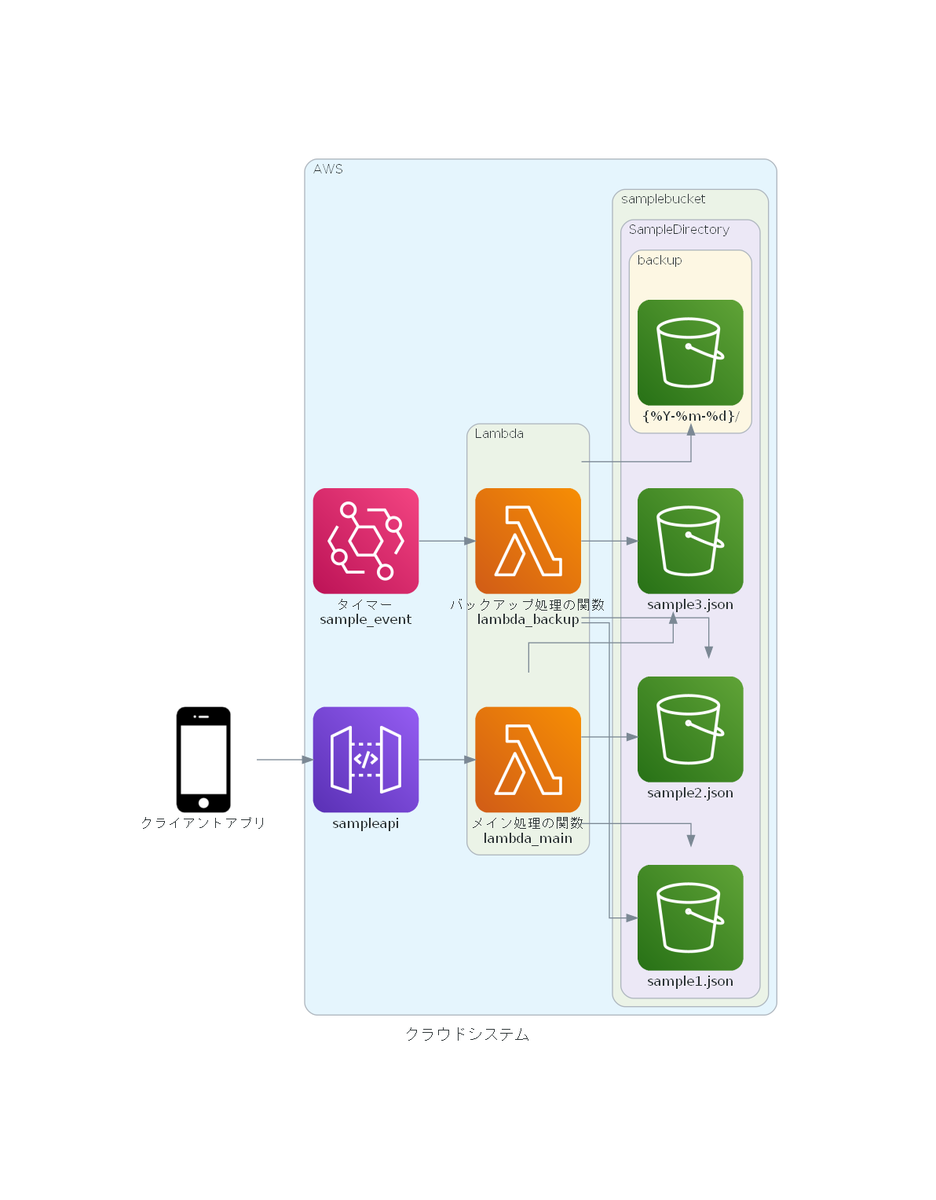

Pythonでコーディングしてクラウドシステムの構成図が描けるDiagramsを試してみた。

半年前ぐらいに、Pythonでコーディングしてクラウドシステムの構成図が描けるDiagramsというものがあるのを知った。

しかし、なかなか余裕がなく試す機会がなかった。年末年始休みで少し余裕ができたので、試しに使ってみる。

私の環境は、Windows10。

本家ドキュメントに従い、pipでインストール。

pip install diagrams

次に、Graphvizをhttps://www.graphviz.org/download/からダウンロードして、

C:\

に配置。そして、ユーザー環境変数のPathに、以下を追加。

C:\Graphviz\bin

とりあえず、簡単なシステム図を書いてみる。コードは以下。

# coding: utf-8 from diagrams import Diagram, Cluster from diagrams.aws.compute import Lambda from diagrams.aws.storage import S3 from diagrams.aws.network import APIGateway from diagrams.aws.integration import Eventbridge from diagrams.generic.device import Mobile with Diagram('クラウドシステム'): client = Mobile("クライアントアプリ") with Cluster("AWS"): api = APIGateway("sampleapi") evn = Eventbridge("タイマー\nsample_event") client >> api with Cluster("Lambda"): lmb1 = Lambda("メイン処理の関数\nlambda_main") lmb2 = Lambda("バックアップ処理の関数\nlambda_backup") api >> lmb1 evn >> lmb2 with Cluster('samplebucket'): with Cluster("SampleDirectory"): total = S3("sample1.json") records = S3("sample2.json") budget = S3("sample3.json") with Cluster("backup"): datelog = S3("{%Y-%m-%d}/") lmb2 >> datelog lmb1 >> [records, total, budget] lmb2 >> [records, total, budget]

出力結果が以下。コンポーネントの配置、線のつながりとも、いい感じに出力できている。

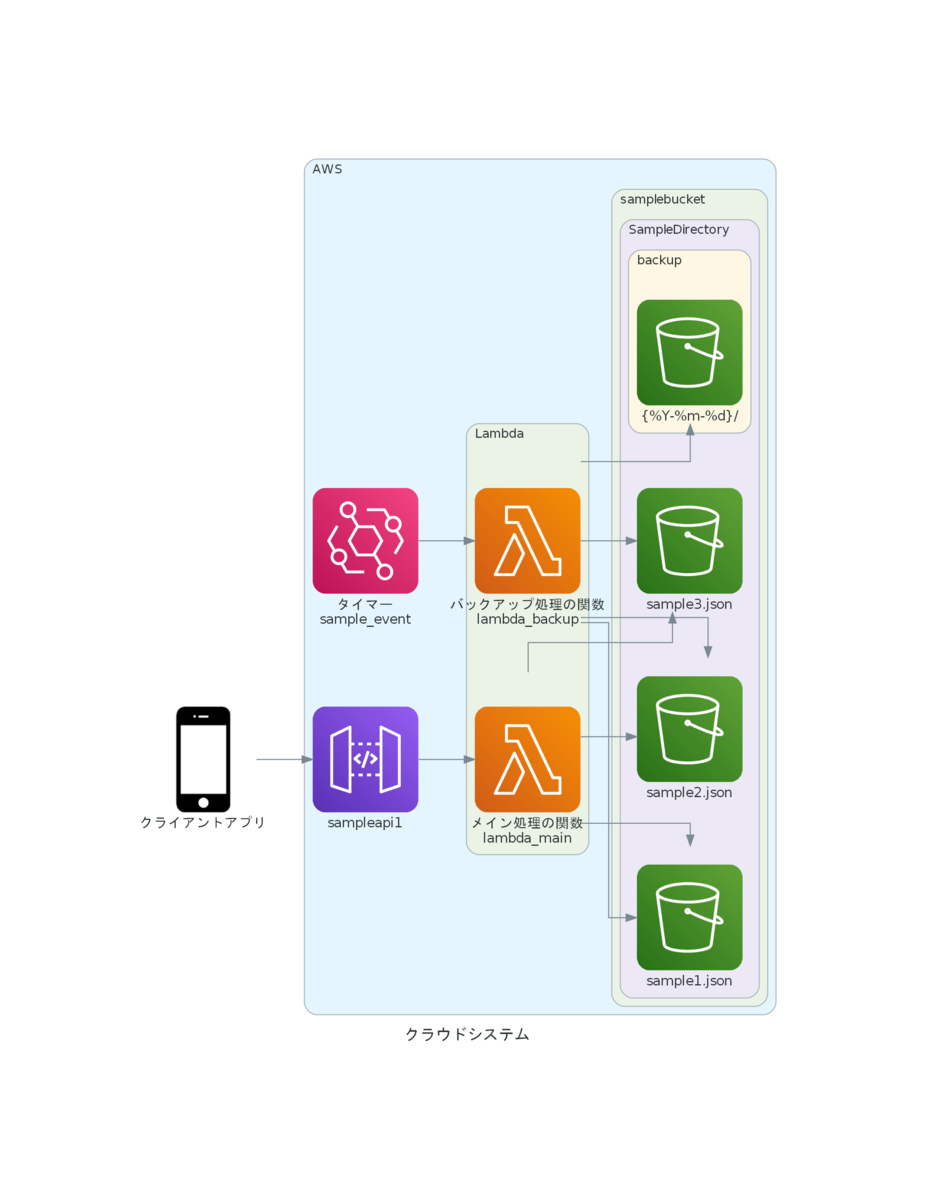

2で描いたものは解像度がずいぶん低い。これをどうにかできないかと調べたところ、Diagramコンテキストを宣言する際に、Graphvizのオプションのdpiを与えることで調整できることが分かった。以下のように、graph_attrという引数で与える。

graph_attr = {

"dpi": "192"

}

with Diagram('クラウドシステム', graph_attr=graph_attr):

改めて出力した結果が以下。解像度が上がってきれいになっている。

コードでキチっと描けるのはとても気持ちいい。これからどんどん使っていきたいと思った。

JRAの2020年リーディングサイアーに関する一考察である。過去10年にわたるリーディングサイアーランキングの変遷とともに今年のランキングの意味合いおよび来年以降のトレンドについて考察した。

2020年もJRA全レースが終了し、リーディングサイアーランキングが確定した。本記事では、2016年末以来、さぼり気味だった過去10年にわたるランキング変遷とともに今年のランキングの意味合いと今後のトレンドについて考察する。

以下は、2020年リーディングサイアーランキング上位10傑。

| 順位 | 馬名 | 勝馬率 | EI | 賞金[億円] | 代表馬 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ディープインパクト | 0.39 | 2.72 | 79.52912 | コントレイル |

| 2 | ロードカナロア | 0.326 | 1.64 | 40.72601 | アーモンドアイ |

| 3 | ハーツクライ | 0.325 | 1.56 | 30.57016 | サリオス |

| 4 | オルフェーヴル | 0.254 | 1.42 | 24.99326 | ラッキーライラック |

| 5 | キングカメハメハ | 0.341 | 1.62 | 23.23214 | チュウワウィザード |

| 6 | ルーラーシップ | 0.275 | 1.04 | 22.52554 | キセキ |

| 7 | ダイワメジャー | 0.265 | 1.18 | 19.9123 | レシステンシア |

| 8 | キズナ | 0.357 | 1.15 | 17.42262 | マルターズディオサ |

| 9 | エピファネイア | 0.237 | 1.14 | 16.01054 | デアリングタクト |

| 10 | ヘニーヒューズ | 0.321 | 1.1 | 14.81576 | アランバローズ |

1位はディープインパクト(以下、ディープ)で、勝馬率、EIとも他の9頭に比べて抜きん出ている。相変わらず優秀。 2位と3位は2019年から入れ替わっただけでなく、ずいぶんと差がついたように思う。 4位オルフェーヴルは、昨年10位から順当に上昇してきた。EIがやや低いがそれでも上位に来るあたりは、あたりはさすがステイゴールドの仔といった感じ。 5位キングカメハメハは、現役馬数も減ってきているにもかかわらず昨年より1つ上がった。EIも勝ち馬率も高く、さすがに優秀。 ルーラーシップ、ダイワメジャーは昨年とほぼ変わらない安定した成績だ。ルーラーシップは、2016年末の予想で将来有望と書いたが、私が考察をさぼっているうちに気づいたらトップ10常連と化していた。予想は間違っていなかった。 そして、キズナが2年目で8位に入ってきた。2年目の8位というのはキングカメハメハと同じだ。さすが有望株。 エピファネイアも、キズナとほぼ同じような上がり方。こちらも非常に期待が持てる。 ヘニーヒューズは、産駒数の増加に伴って上昇してきた。ダート専門のような感じだが、安定感がある。 昨年との変化で見ると、ハービンジャーは一時期よりも勢いがなくなっている印象。ゴールドアリュールはトップ10から落ちたがちょうど10位前後を行ったり来たりしているのでたまたま落ちただけの気がする。

図2は、過去10年のリーディングサイアーランキングの変遷である。

ディープ、キンカメの2強と、ダイワメジャー、ハーツクライ、ステイゴールドなどが安定勢力を形成していたが、今後産駒数の減っていくディープの次のリーディングサイアーをロードカナロア、オルフェーヴルが狙う展開になってきた。さらに、キズナ、エピファネイアといった注目株が2年目でトップ10に入ってきて、ロードカナロア、オルフェーヴルに迫っていく勢いを感じる。

前節までを踏まえてここでは今後の展望を行ってみたい。 来年も、1位はディープが守るだろう。産駒数は減る傾向だが2位とだいぶ差がある。2位はロードカナロア、オルフェーヴルが争うが、ロードカナロアは2017年=4歳世代以降に目立った産駒がいないのが少し心配。オルフェーヴルやや有利で、場合によっては、ハーツクライの逆転もあるかもしれない。5位以下は、キンカメ、ルーラーシップ、ダイワメジャーをキズナ、エピファネイアが追い越す可能性が十分期待される。ヘニーヒューズはダート馬が多いため、順位を上げづらいが、10位前後か。 新興勢力についてだが、以前の考察で示している通り、初年度100位以内であることが、将来のトップ10の目安となる。特に、50位以内は、トップ10どころかリーディングを狙う器ともいえる。 2020年でいえば、初年度100位以内として、ドゥラメンテ(44位)、モーリス(47位)、リオンディーズ(74位)、ミッキーアイル(80位)がいる。ドゥラメンテは、初年度勝馬率0.314でありハーツクライ級に優秀なので期待が持てそう。最後に2021年のリーディング予想を以下にまとめておく。

| 順位 | 馬名 | コメント |

|---|---|---|

| 1位 | ディープインパクト | まだまだ1位を保持 |

| 2-4位グループ | オルフェーヴル、ハーツクライ、ロードカナロア | ディープとの差が少しは埋まるか |

| 5-6位グループ | キズナ、エピファネイア | トップ5の可能性十分あり |

| 7-9位グループ | キンカメ、ルーラーシップ、ダイワメジャー | 安定した実力で上位の常連を形成 |

| 10位前後グループ | ヘニーヒューズ、ゴールドアリュール、ドゥラメンテ | ドゥラメンテがトップ10圏内までくるか。 |

| 新興勢力 | モーリス | 将来トップ10圏内までくるか。 |

2020年のリーディングサイアーランキングについて、過去10年の変遷および今後の展望を交えて考察を行うことができた。2021年も動向を見守っていく。