概要

ラズパイオーディオを格納する筐体の製作に着手した。

背景と目的

以前、ラズパイオーディオを組み立てて以来、ちゃんとした筐体を用意せず裸の状態のまま使用してきた。しかしながら、

- (これまでのところ動作に問題はなかったが)アンプ基板がホコリをかぶりやすい

- ボリューム操作やトラック送りなど基本的操作をVolumio画面を使わずに物理スイッチで行えるほうが便利

という課題を感じていた。そこで、この機会にちゃんと筐体に格納したいと思い製作することにした。

詳細

1. 仕様整理

まず、必要な仕様を整理すると、

- ①HDDも一緒に格納できる

- ②放熱性を考慮する

- ③加工・組み立てが容易で安価である

- ④最低限の操作機能として、ボリューム、再生/停止、トラック送りをつける

となった。

①: 現在使用しているラズパイオーディオでは、HDDをラズパイにUSB接続して大容量のストレージとしているが、こちらもラズパイの近くにただおいているだけなので、一緒に格納したい。

②: ラズパイ、HDDとも電源が入っている状態ではほんのりと温かくなっている。そのため、筐体に格納して放熱に問題がないようにする必要がある。

③: 金属の本格的な筐体とした場合、加工性と価格に難がある場合が多い。そこで、安価に済ませるため、木製としたい。ただし、外観はカッティングシート等で金属筐体風を装う。②の放熱性の面で若干不利ではあるが、開口部を取ることで対処したい。

④: あまり欲張ってもキリがないし、よく使う機能は経験上限られているので、どうしても必要と思われるものだけに絞る。思い切って曲名表示は省く。また、電源を切ることが基本的にないので、電源ボタンもつけない。

2. 設計

- 木製とし、外装カッティングシートで見た目を整える

- 幅 約300mm ×奥行き 約200mm × 高さ 約100mm

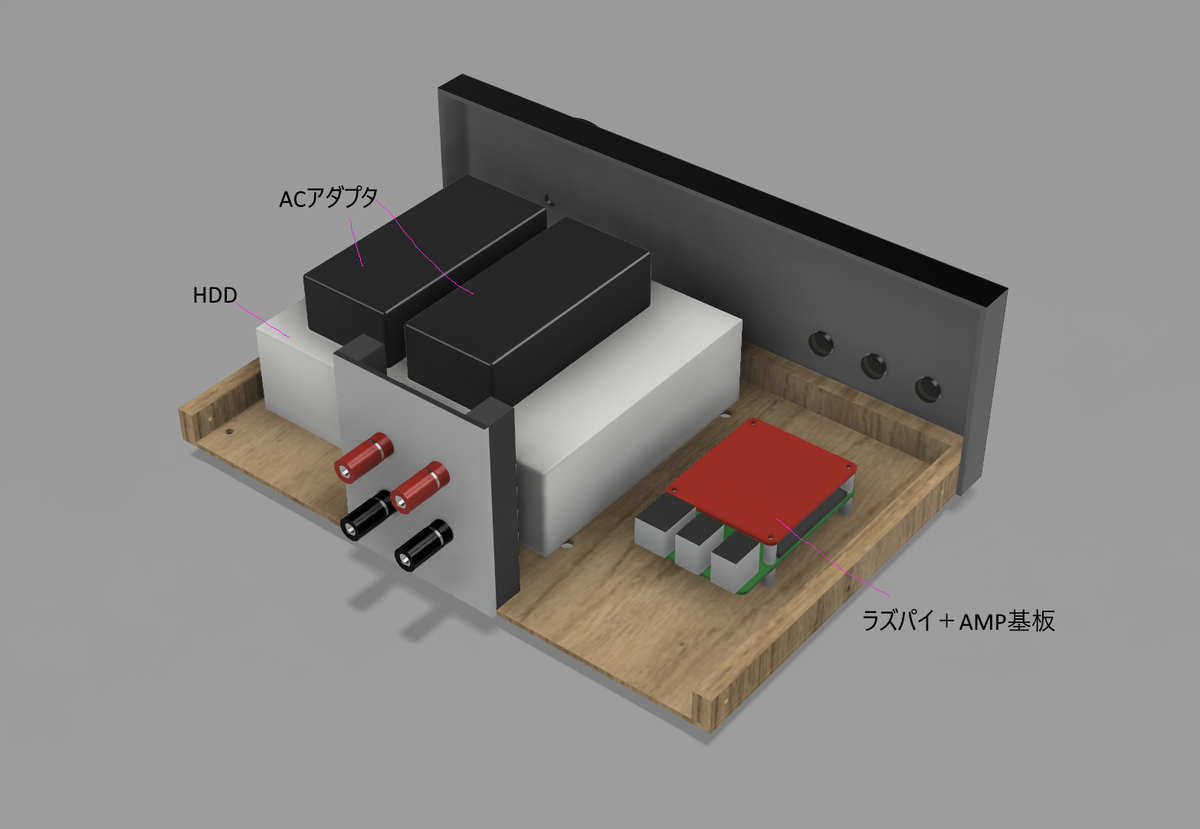

- ラズパイ + アンプ基板、HDD、Amp ACアダプタ、HDD ACアダプタを格納

- 放熱機構として、左右側面と天面、後面に通気孔をもつ

2.1 筐体周り

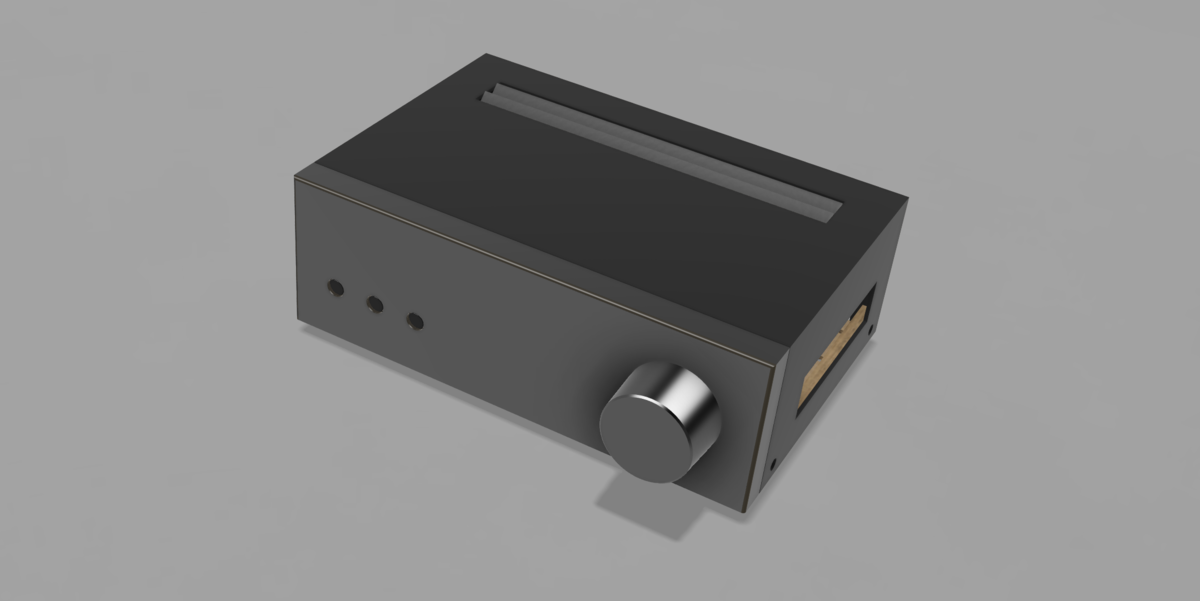

前面パネル側の外観は、以下の通り。ボリュームノブと操作スイッチだけの非常にシンプルなもの。 側面、天面に放熱用の通気孔を設ける。ホコリの侵入を完全に防ぐことはもともと困難であるため、ホコリの侵入がしにくい側面はメッシュ等は設けずそのままとし、ホコリが侵入しやすい天面についてはルーバーを設けることで、直接ホコリが降り積もりにくい構造とした。

後面は、基本的には開放とし、スピーカーケーブルを抜き差しできるアンプ出力端子だけを設置。後面パネルへの端子移設が困難でなEthernet端子、電源プラグ等についてはそれぞれラズパイ直差し、ACアダプタからのケーブルをそのまま使用することにした。

内部構造は以下。

2.2 電子回路周り

- ボリュームは、JustBoom Amp HATとしてあらかじめ用意されている機能があり、ロータリエンコーダをJustBoom Amp基板の16, 18番ピンに接続し、専用のソフトウェアモジュールをインストールすることで使用できる。

- 再生、トラック送り部分は、端子、機能ソフトウェアとも用意されていない。その代わり、REST APIが用意されている。そこで、タクトスイッチを3つ用意し、GPIO端子に接続する。その入力状態を監視して、REST APIを通じてコマンド送信するスクリプトを自作する。